Des robots et des hommes : pourquoi la robotique humanoïde décolle

Fin juin, Google a sorti un nouveau modèle de langage. Baptisé Gemini Robotics, il peut tourner en local sur un robot, autorisant un opérateur humain à contrôler ses mouvements via des ordres en langage naturel, le tout sans nécessiter un accès à l'internet. Lors d'une démonstration, l'entreprise californienne a ainsi mis en scène son robot ouvrant des sacs et pliant des vêtements.

Dans sa course pour fournir des algorithmes adaptés aux robots de demain, Google a toutefois de la concurrence. Nvidia, le géant des puces d'IA, travaille avec plusieurs spécialistes de la robotique, dont Boston Dynamics, célèbre pour ses vidéos de robot faisant des saltos arrière ou des courses d'obstacle, afin de créer des modèles de fondation pour les robots humanoïdes. La jeune pousse Hugging Face a récemment sorti deux robots anthropomorphiques, ainsi qu'un modèle d'IA pour les développeurs en robotique si efficace qu'il peut tourner sur un simple Mac. Tesla a de son côté prévu de produire 5 000 robots Optimus cette année. Où que l'on porte le regard, les robots humanoïdes ont le vent en poupe. L'IA n'est plus cantonnée au monde des algorithmes et s'incarne désormais également dans le silicium.

5 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2050

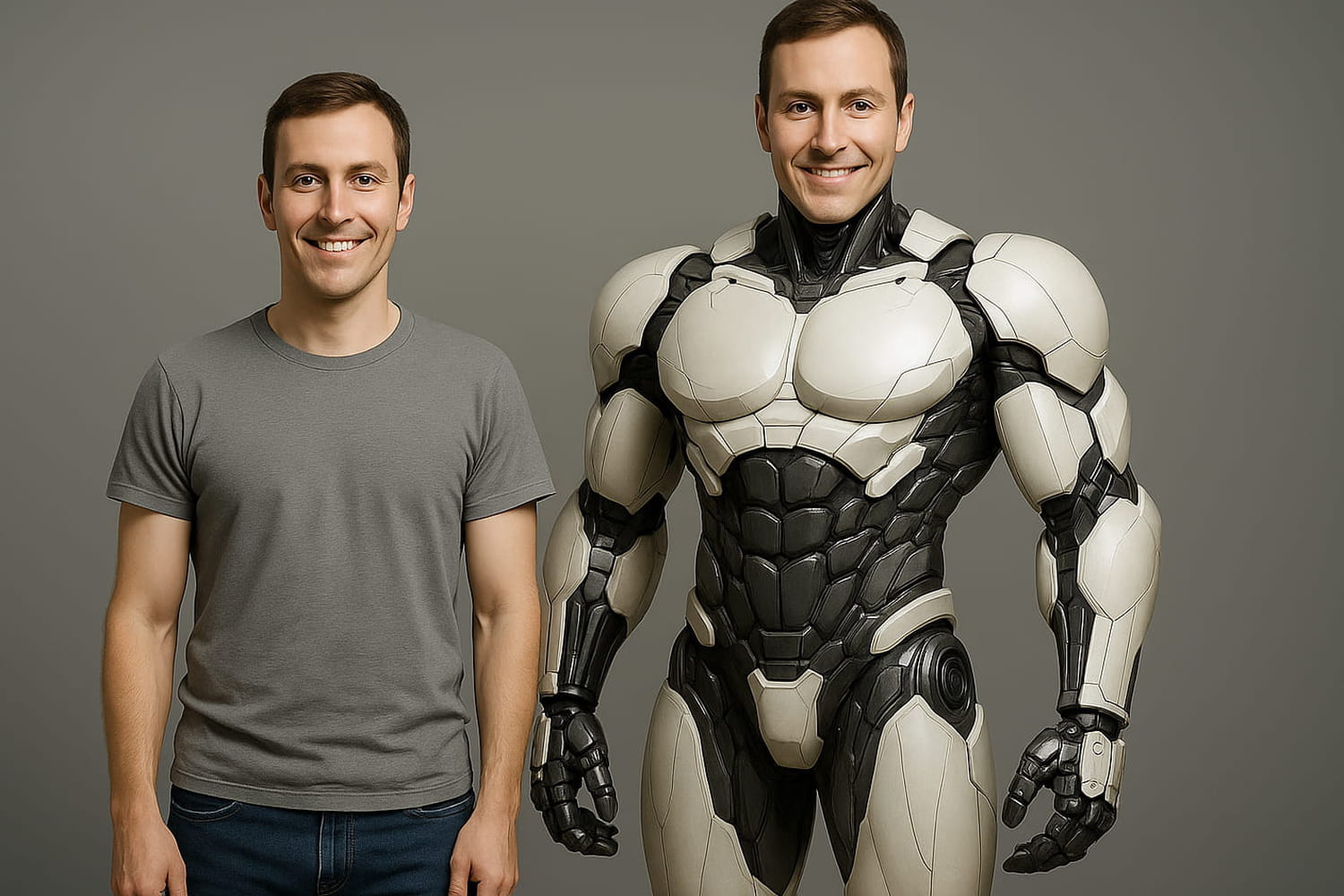

Comme son nom l'indique, la robotique humanoïde désigne les robots qui ressemblent aux humains. Il s'agit toutefois d'un terme ombrelle plutôt que d'une définition répondant à des critères bien précis, selon Jean-Baptiste Mouret, directeur de recherche à l'Inria et spécialiste des mécanismes d'apprentissage pour les robots. "C'est une question de degrés : plus un robot se rapproche de la forme et surtout des capacités des humains, plus il est humanoïde. Un robot qui a deux bras est plus humanoïde qu'un robot avec un seul bras. L'idéal étant un robot correspondant à la forme d'un humain (une tête avec un visage expressif, deux bras, deux jambes). Mais ce robot doit également être capable d'exécuter des tâches complexes, au niveau moteur (bouger, sauter, se déplacer sans tomber, etc.) et cognitif (comprendre ce qu'on lui demande et accomplir des actions en conséquence)."

Si des doutes subsistent quant à la définition exacte d'un robot humanoïde, les experts s'accordent en revanche pour en faire un marché porteur. Goldman Sachs affirme que la taille du marché pourrait atteindre les 38 milliards de dollars dans le monde d'ici 2035, et Morgan Stanley prévoit 5 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le marché d'ici 2050. Le World Economic Forum voit de son côté dans la robotique une technologie critique pour l'avenir de l'industrie.

De l'intérêt des robots humanoïdes

Les robots ne datent pourtant pas d'hier : sous forme non-humanoïde, ils sont d'ores et déjà intégrés à l'économie et fonctionnent très bien. General Motors en a introduit sur ses chaînes de montage dès les années 1960, et ils sont dorénavant massivement intégrés dans les usines à travers le monde, comme le prouvent les chaînes de montage chinoises entièrement automatisées. Au-delà de l'aspect philosophique et des résonances avec le mythe de Galatée, qui nous poussent à concevoir des créations à notre image, quel peut bien être l'intérêt pratique des robots humanoïdes, justifiant que les entreprises à la pointe de la recherche sur l'IA dépensent des milliards dans cette technologie ?

L'intérêt de ces robots tient d'abord en un mot : la polyvalence. L'idée est de concevoir de robots qui, comme les humains, puissent assurer plusieurs tâches en fonction des besoins. "Développer un robot dédié à sa tâche, par exemple un robot aspirateur, est naturellement beaucoup plus simple que de développer un robot humanoïde. Mais ensuite, il vous faudra un robot lave-vitre, un robot de surveillance… On peut ainsi multiplier le nombre de robots à l'infini. Une plateforme qui va être capable de s'adapter à de nombreuses situations différentes serait donc beaucoup plus intéressante. De même que ChatGPT est aujourd'hui capable de faire le travail de Google Translate et tout un tas d'autres outils verticaux qui l'ont précédé", affirme Jérôme Monceaux, fondateur de la société Enchanted Tools, qui développe des robots humanoïdes, et membre fondateur de la société Aldebaran Robotique, à l'origine du robot Pepper.

En outre, "plusieurs études montrent que les humains interagissent plus volontiers avec des robots humanoïdes qu'avec leurs homologues qui ne nous ressemblent pas du tout", affirme Lionel Robert Jr., professeur de robotique à l'université du Michigan, l'une des universités américaines à la pointe de cette discipline. "Cela ouvre des perspectives autour de la prise en charge des personnes âgées, qui devient un enjeu majeur dans les pays confrontés à un vieillissement de la population. Avec les robots humanoïdes, chaque personne atteignant un âge avancé pourrait bénéficier d'une aide à domicile qui l'aiderait à s'occuper de sa maison, prendre ses médicaments, se déplacer, prendre son bain, etc. Pour ce type d'usages médicaux, l'aspect humanoïde est important, à la fois pour établir une relation de confiance, mais aussi pour des raisons pratiques : un robot humanoïde peut facilement évoluer dans un environnement conçu pour les humains, sans besoin d'adapter cet environnement au prix de travaux complexes et coûteux."

C'est un autre gros avantage des robots humanoïdes, et l'une des raisons qui poussent une société comme Amazon à investir massivement dans cette technologie. Au lieu d'avoir à repenser ses entrepôts pour les rendre plus facilement navigables pour ses robots, l'entreprise pourrait se contenter d'y déployer des robots humanoïdes au côté de ses travailleurs humains et de les laisser accomplir leur travail. L'avantage serait encore plus grand pour les petites entreprises, qui n'ont pas les moyens de transformer intégralement leurs espaces de travail pour y accueillir des robots.

Enfin, les robots humanoïdes constituent aussi une manière de pousser plus loin les capacités de l'IA. "Les nouveaux modèles d'IA, comme GPT-4o et consorts, sont très polyvalents. On peut leur demander à peu près peu n'importe quoi et ils sont capables de répondre sur tous les sujets des choses raisonnables. Il leur faut donc un corps qui soit aussi très polyvalent. Pour cela, la forme humanoïde est la plus naturelle. Cela ne sert pas à grand-chose de mettre un modèle extrêmement compliqué, capable d'énormément de choses, dans un bras manipulateur fixé au sol, par exemple. On a plutôt envie qu'il soit capable de se déplacer, qu'il ne soit pas limité par son physique", résume Jean-Baptiste Mouret.

La révolution de l'IA générative

L'IA générative, justement, a contribué à donner un coup de fouet à la robotique humanoïde. Elektro, un robot présenté à la New York World's Fair de 1939, peut être considéré comme la première machine du genre. La discipline est donc ancienne, et n'a pas toujours progressé aussi rapidement que ses promoteurs l'espéraient. Certains, comme le professeur japonais Hiroshi Ishiguro, sont parvenus à concevoir des robots reproduisant à la quasi-perfection les traits et expressions faciales des humains, mais l'utilité de ces robots ultra-réalistes demeurait fort limitée. Proches de l'apparence humaine, ils demeuraient extrêmement loin de son intelligence, son adaptabilité. La robotique humanoïde a cependant fait au cours des dernières années des progrès énormes, auxquels l'essor de l'IA générative n'est pas étranger.

"L'IA générative est une véritable révolution pour la robotique humanoïde", affirme ainsi sans ambages Jérôme Monceaux. Cette technologie transforme en effet la façon dont les robots peuvent apprendre et évoluer au sein de leur environnement. "Auparavant, on utilisait des approches de codage de comportement de robots humanoïdes plutôt déterministes, de type "if, this ; when, that". Cela demandait de lister toutes les situations auxquelles le robot peut être confronté, et de déterminer la totalité des moyens d'action à sa disposition. Etant donné la complexité de notre environnement, le nombre de configurations est énorme", détaille-t-il.

L'IA générative change la donne en introduisant une approche probabiliste, qui permet au robot d'adapter son comportement à la situation. Plus besoin de tout coder à l'avance, la machine devient capable d'improviser… comme un humain.

Autre avantage de l'IA générative : l'apparition du no-code, qui facilite la prise en main des robots par le public. "On n'a plus besoin de coder la machine pour qu'elle puisse s'adapter. Il faut simplement lui parler, ce qui est accessible à tout le monde", précise Jérôme Monceaux.

Qui va remporter la bataille de la robotique humanoïde ?

Les entreprises américaines sont bien sûr, de par leur expertise sur l'IA, en pôle position sur ce marché porteur. De Nvidia à Google, en passant par Tesla, Apptronik, Amazon et Hugging Face, ces sociétés entendent tirer profit de leur expertise dans le logiciel pour développer les systèmes d'exploitation des robots humanoïdes de demain. Hugging Face entend ainsi devenir "une interface robotique universelle et open-source pour les développeurs d'IA", selon les mots de son fondateur, Clément Delangue, un français expatrié à New-York. Les Etats-Unis ont également pour atout leur force de frappe financière, nourrie par un puissant écosystème de VCs, qui leur permet de lever et investir des sommes importantes : la jeune pousse Figure AI a ainsi récemment levé plus de 700 millions de dollars pour développer son robot humanoïde, qui doit intégrer les usines de BMW dans le cadre d'un partenariat. C'est près de trois fois le budget annuel de l'Inria…

La Chine, également très active dans le domaine, avec des sociétés comme Unitree Robotics (qui a sorti des quadrupèdes rappelant ceux de Boston Dynamics, mais beaucoup moins chers), DEEP Robotics et UBTECH Robotics, profite de son côté de son expérience dans l'industrie de pointe, selon Jean-Baptiste Mouret. "La Chine a un avantage énorme, à savoir que tout l'écosystème mécatronique se trouve chez elle. Quand on est à Shenzhen, il suffit de traverser la rue pour aller acheter un moteur chez un excellent spécialiste. De l'autre côté de la rue, on a quelqu'un qui fait des cartes d'asservissement pour le robot. Ni les Etats-Unis, ni l'Europe ne disposent d'un tel écosystème.

Et comme un robot est quelque chose d'extrêmement intégratif, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de l'informatique, des pièces adéquates, du montage, etc., c'est quelque chose sur lequel les Chinois sont déjà extrêmement bien positionnés. Tous les robots à bas coût qui sont sortis jusqu'à présent ont été fabriqués en Chine." L'Empire du Milieu reste cependant à la traîne des Etats-Unis sur l'aspect logiciel, même si d'importants efforts sont déployés pour rattraper ce retard.

La France a de son côté su innover très (trop ?) tôt dans ce domaine, avec d'importantes innovations sorties dès le début des années 2000 : Aldebaran Robotics, à l'origine des robots Nao et Pepper, a ainsi été fondée en 2005. "On était même en avance sur les Japonais qui, eux, avaient quand même des belles plateformes, mais qui n'étaient pas installées chez les clients. Même Sony, qui est allée plus loin que les autres dans la commercialisation, n'a vendu qu'une centaine d'exemplaires de son robot QRIO. Asimo de Honda, c'était une super plateforme de recherche, mais l'entreprise ne l'a pas vendue. Aldebaran, c'est plus de 40 000 robots vendus, on est allé sur le marché très tôt", affirme Jérôme Monceaux. La France est également bien positionnée sur l'IA générative, avec une recherche de grande qualité et des jeunes pousses prometteuses comme Mistral.

Un héritage sur lequel le pays peut désormais capitaliser, alors que le marché commence à prendre de l'élan. "Nous avons toute une chaîne de valeur de l'électronique qu'il s'agit de valoriser. Le marché français est toutefois nécessairement trop petit pour ce genre de choses. Les entreprises doivent donc viser un marché mondial ou au moins européen. La question, c'est comment on offre désormais un bassin de croissance suffisant à des nouvelles technologies électroniques en France et en Europe", estime Jérôme Monceaux.